2025.04.10

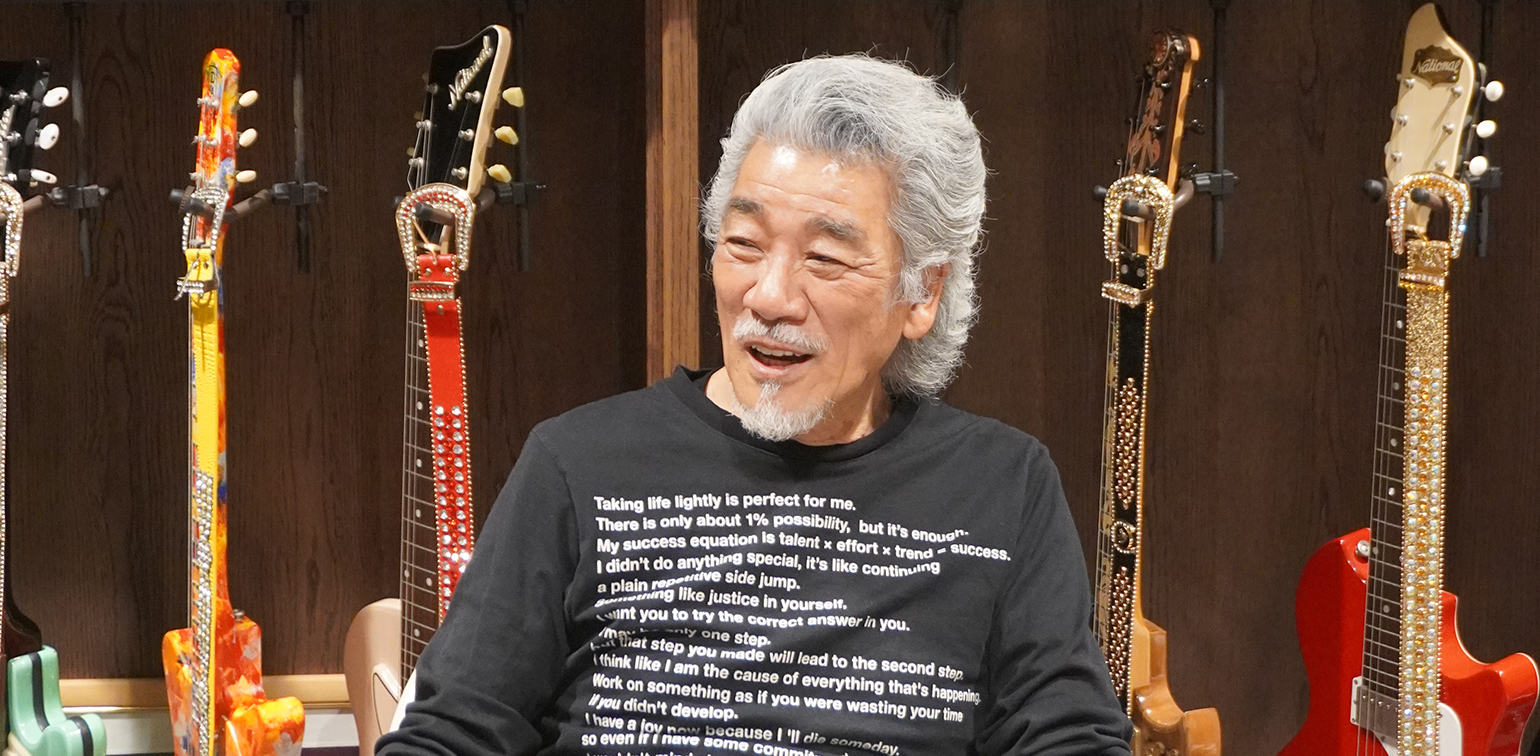

宇崎竜童「Pa5X」インタビュー

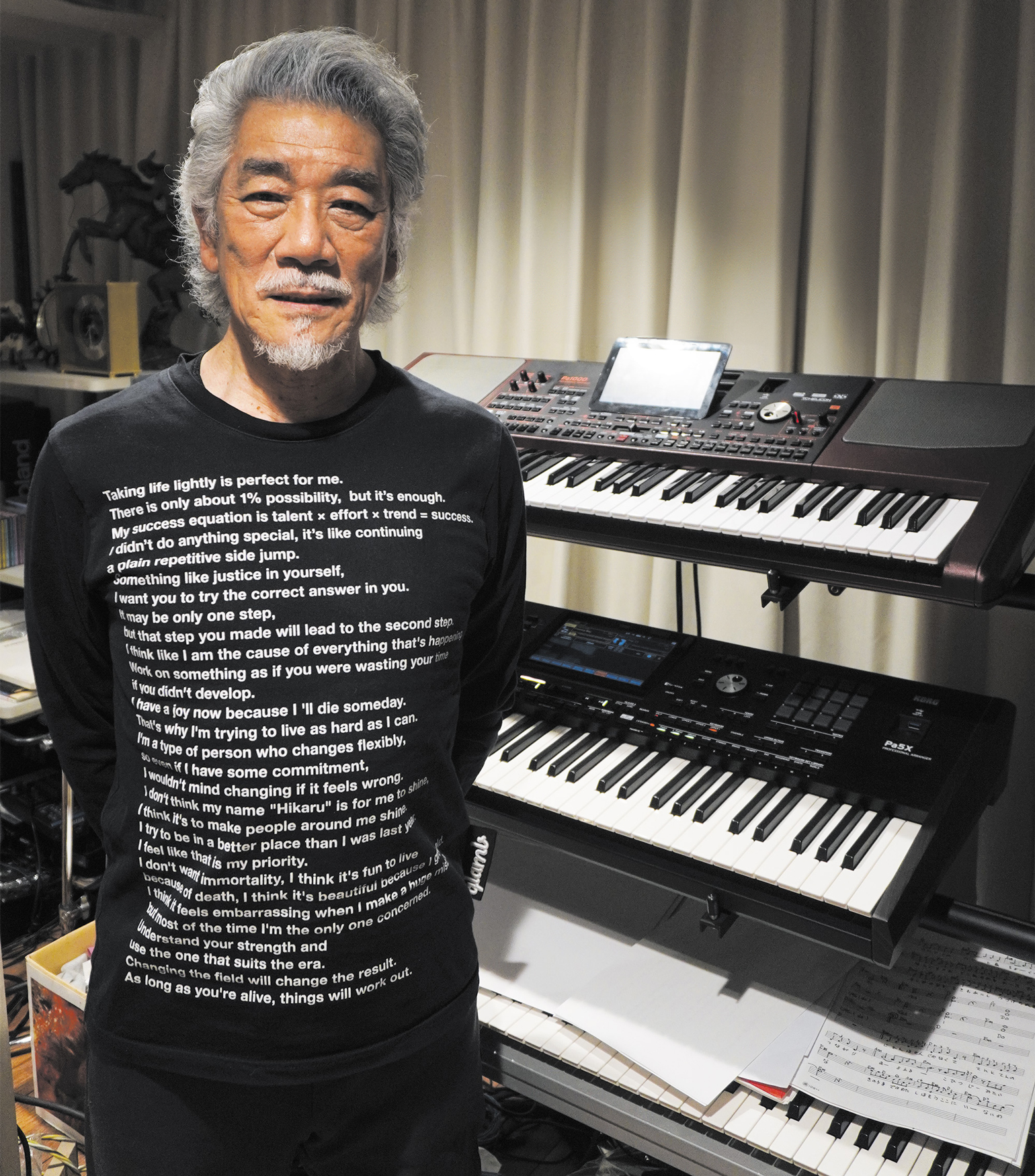

2023年にデビューから50周年を迎え、今なお精力的に音楽活動をされている宇崎竜童さん。歴代のKORGプロフェッショナル・アレンジャー:Paシリーズを愛用されています。そこでフラグシップ・モデル Pa5Xの活用方法や製品の印象などについて、プライベート・スタジオにてお話を伺いました。

──Pa5Xの活用方法をはじめ、スタイル等についてのご感想をお聞かせください。

宇崎:Pa5XでMIDIデータをゼロから打ち込むということはほぼないんですよね。プログラムされているスタイル(自動伴奏パターン)を選んでからコードを付けてオケを作り、最後にPro Toolsで録音します。そこでまた別トラックに、例えばストリングスやブラスなどを付け加えています。

Pa5Xはスタイルのオカズ(フィル)が本当に楽しい。

例えば、ここでブレイクしてストップさせたいと思った時、「ジャン!」と欲しいのに「ドン!」で終わってるスタイルとかもあるわけですね。そんな時は、別のパターンから「ジャン」の部分だけを持ってくる。あるいはそこでストップさせて、後からドラム・キットだけを呼び出して、シンバルとバス・ドラムとベース・タムの音を一緒に弾いて音を被せてごまかすとか(笑)。 すべてのオケができたら、そこに歌や手弾きのメロディを乗せています。

ありがたいことに、今日本で流行っているものだったり、ビンテージなリズムだったり、そういったものがPa5Xに入っているじゃないですか。

若いアーティストで打ち込みをできる人は、ここに搭載されていないパターンがあれば自分で作ると思うんですけど、今日本でどれだけ必要とされてるかわからないような、他の機種にはない…言ってみればアラブ諸国の人たちやアメリカの人たちに向かってプログラムされたと思われる、民族音楽的なものやカントリーのバラードのようなビンテージのリズム・アンサンブルが入ってたりするのは僕にとってはすごく嬉しいですね。 今ちょうどR&Bの曲を作っている最中なんです。

いわゆる60〜70年代のR&Bというものを。今それが必要とされてるかどうかはわからないんですが、僕ら世代が愛したそういったものをもう一度日本でアレンジし直して、新しい曲を乗せた時、聴き手に「何これ?」って思わせるようなものが発表できたらいいなと思って。

宇崎:Pa5XでMIDIデータをゼロから打ち込むということはほぼないんですよね。プログラムされているスタイル(自動伴奏パターン)を選んでからコードを付けてオケを作り、最後にPro Toolsで録音します。そこでまた別トラックに、例えばストリングスやブラスなどを付け加えています。

Pa5Xはスタイルのオカズ(フィル)が本当に楽しい。

例えば、ここでブレイクしてストップさせたいと思った時、「ジャン!」と欲しいのに「ドン!」で終わってるスタイルとかもあるわけですね。そんな時は、別のパターンから「ジャン」の部分だけを持ってくる。あるいはそこでストップさせて、後からドラム・キットだけを呼び出して、シンバルとバス・ドラムとベース・タムの音を一緒に弾いて音を被せてごまかすとか(笑)。 すべてのオケができたら、そこに歌や手弾きのメロディを乗せています。

ありがたいことに、今日本で流行っているものだったり、ビンテージなリズムだったり、そういったものがPa5Xに入っているじゃないですか。

若いアーティストで打ち込みをできる人は、ここに搭載されていないパターンがあれば自分で作ると思うんですけど、今日本でどれだけ必要とされてるかわからないような、他の機種にはない…言ってみればアラブ諸国の人たちやアメリカの人たちに向かってプログラムされたと思われる、民族音楽的なものやカントリーのバラードのようなビンテージのリズム・アンサンブルが入ってたりするのは僕にとってはすごく嬉しいですね。 今ちょうどR&Bの曲を作っている最中なんです。

いわゆる60〜70年代のR&Bというものを。今それが必要とされてるかどうかはわからないんですが、僕ら世代が愛したそういったものをもう一度日本でアレンジし直して、新しい曲を乗せた時、聴き手に「何これ?」って思わせるようなものが発表できたらいいなと思って。

自動伴奏パターンがプログラムされているキーボードで、ここまで本格的なものはなかなか無いですね。一つ前の機種と同じ名前のパターンがあっても音質が全然違うんです。僕の耳でも進化してるっていうのがわかる。これから曲を書くのが楽しみになってきますね。

僕はPa5Xのおかげでもう曲を書くことが辛くないので、例えば、キーをCに決めたら、そのままCのコードでずっとリズム・パターンを流して、それを聴きながら鼻歌で歌いながら譜面に書いていく…。 そういう相棒としては今のところ百人力。 これがなければ自分でギターを弾いて録音していかなきゃいけないわけじゃないですか。

70年代の頃、人の作品を書く時にこういうものがあったらいいなと夢想はしていたんですけど、僕もミキシングの装置を買ったり、カセット・テープにギターで生の歌を録音して渡していました。21世紀になって、こういったものが世に出てきて、こんなに便利なものは他に無いな、と。 最近はとにかく、まずハミングでいいメロディーが出てきたら、すぐにPa5Xでスタイル・パターンを動かしながらこれにハマるかな?と試していく。それが楽しいんですよね。

僕はPa5Xのおかげでもう曲を書くことが辛くないので、例えば、キーをCに決めたら、そのままCのコードでずっとリズム・パターンを流して、それを聴きながら鼻歌で歌いながら譜面に書いていく…。 そういう相棒としては今のところ百人力。 これがなければ自分でギターを弾いて録音していかなきゃいけないわけじゃないですか。

70年代の頃、人の作品を書く時にこういうものがあったらいいなと夢想はしていたんですけど、僕もミキシングの装置を買ったり、カセット・テープにギターで生の歌を録音して渡していました。21世紀になって、こういったものが世に出てきて、こんなに便利なものは他に無いな、と。 最近はとにかく、まずハミングでいいメロディーが出てきたら、すぐにPa5Xでスタイル・パターンを動かしながらこれにハマるかな?と試していく。それが楽しいんですよね。

──最終的に作品にする時には、Pa5Xで作ったオケをプロ・ミュージシャンが聞いて、ギター・パートなどの生演奏を録音していく流れですか?

宇崎:そうですね、プリプロぐらいまでは自分で。知り合いのミュージシャンと一緒にやる時は、それをデモテープとして渡します。アレンジャーを立てる時は「いかようにも料理してください」とお願いしますが、ただ、全く違うものにはしないでほしいという注文を出したりはします。

──直接、Pa5Xの音源を使って作品化することはあまりないのですね?

宇崎:そうですね。 ただ、コロナ禍の3年間はなかなか自分のステージに立つことができず、ようやくステージに立てるようになった頃にはみんながマスクをしていて、手拍子はいいけど、あまり声は出さないで欲しいみたいな規制があった時に、ギター1本で歌うというのは、リズミカルなものはちょっと辛かったんです。

そこでPaシリーズを使ってオケを作ったんです。ワン・コーラス目はギター1本で歌って、間奏からはこれで録音したものをミキシングして、そしてミキサーに送って、ツー・コーラス前に流してもらうというやり方をしていました。

最近では3分の1ぐらいはこういう形かな。お客さんを巻き込む時、アップテンポの曲は特にPaシリーズを使います。それから1〜2曲ですがラッパを吹いたりもするんですね。そういう時にスタイル・パターンのディキシーランド・ジャズがあったりするわけです。お客さんの手拍子とレスポンスを期待して「あぁ、これは使える!」と直ぐに作ることができます。

以前はバンジョー1本でやっていてそれはそれで楽しかったんだけど、僕としてはPaシリーズで録音してラッパだけ吹いて、歌だけ歌ってというのが楽ちん。歳も歳ですから(笑)、2時間喋って歌って休憩なしでというのは、お客さんもそれなりの年齢なので(笑)。そういう意味では お客さんが「楽しかった!」と言って帰ってくれるコンサートにPaシリーズは凄いヘルプをしてくれています。

宇崎:そうですね、プリプロぐらいまでは自分で。知り合いのミュージシャンと一緒にやる時は、それをデモテープとして渡します。アレンジャーを立てる時は「いかようにも料理してください」とお願いしますが、ただ、全く違うものにはしないでほしいという注文を出したりはします。

──直接、Pa5Xの音源を使って作品化することはあまりないのですね?

宇崎:そうですね。 ただ、コロナ禍の3年間はなかなか自分のステージに立つことができず、ようやくステージに立てるようになった頃にはみんながマスクをしていて、手拍子はいいけど、あまり声は出さないで欲しいみたいな規制があった時に、ギター1本で歌うというのは、リズミカルなものはちょっと辛かったんです。

そこでPaシリーズを使ってオケを作ったんです。ワン・コーラス目はギター1本で歌って、間奏からはこれで録音したものをミキシングして、そしてミキサーに送って、ツー・コーラス前に流してもらうというやり方をしていました。

最近では3分の1ぐらいはこういう形かな。お客さんを巻き込む時、アップテンポの曲は特にPaシリーズを使います。それから1〜2曲ですがラッパを吹いたりもするんですね。そういう時にスタイル・パターンのディキシーランド・ジャズがあったりするわけです。お客さんの手拍子とレスポンスを期待して「あぁ、これは使える!」と直ぐに作ることができます。

以前はバンジョー1本でやっていてそれはそれで楽しかったんだけど、僕としてはPaシリーズで録音してラッパだけ吹いて、歌だけ歌ってというのが楽ちん。歳も歳ですから(笑)、2時間喋って歌って休憩なしでというのは、お客さんもそれなりの年齢なので(笑)。そういう意味では お客さんが「楽しかった!」と言って帰ってくれるコンサートにPaシリーズは凄いヘルプをしてくれています。

──今まで歴代のPaシリーズをお使いになってこられた上で何かご感想はありますか?

宇崎:僕にとってはもう本当に鬼に金棒。

このリズムのこのアンサンブルは好きだけど、ドラムの音だけちょっと今風の打ち込み音に変えるとかね。例えばベースはもう本当に生々しいベースや、手弾きのフィンガー・ピッキングの音も嬉しいんですけど、「これぞシンセじゃないと出ない!」というような重低音が欲しい映画音楽なんかの時には、そういうのが欲しいですよね。 先ほどオクターブ下に下げるやり方を教えてもらったんで、「あっ、これ使えるな!」と思っています。新しい機種での新しい機能も嬉しいし、一方、古い機種のスタイルも嬉しいですね。 このスタイル・パターンの幅の広さに対して、これからもっと使えそうな可能性が出てきましたね。

──はじめてのKORG機材を教えてください。

宇崎:KORGの本社が下高井戸にあった頃に社屋の中に入ったことがあります。

実はその時はKORGの製品じゃなくて、 輸入されたギターを紹介されて買った覚えがあります。その後、自動伴奏機能付きのシンセサイザー製品があるんだっていうのを教えてもらって、それで i3* を買ったのが最初だと思います。

*1993年に発売したInteractive Music Workstation ”i3"

宇崎:僕にとってはもう本当に鬼に金棒。

このリズムのこのアンサンブルは好きだけど、ドラムの音だけちょっと今風の打ち込み音に変えるとかね。例えばベースはもう本当に生々しいベースや、手弾きのフィンガー・ピッキングの音も嬉しいんですけど、「これぞシンセじゃないと出ない!」というような重低音が欲しい映画音楽なんかの時には、そういうのが欲しいですよね。 先ほどオクターブ下に下げるやり方を教えてもらったんで、「あっ、これ使えるな!」と思っています。新しい機種での新しい機能も嬉しいし、一方、古い機種のスタイルも嬉しいですね。 このスタイル・パターンの幅の広さに対して、これからもっと使えそうな可能性が出てきましたね。

──はじめてのKORG機材を教えてください。

宇崎:KORGの本社が下高井戸にあった頃に社屋の中に入ったことがあります。

実はその時はKORGの製品じゃなくて、 輸入されたギターを紹介されて買った覚えがあります。その後、自動伴奏機能付きのシンセサイザー製品があるんだっていうのを教えてもらって、それで i3* を買ったのが最初だと思います。

*1993年に発売したInteractive Music Workstation ”i3"

歴代のPaシリーズも現役で稼働中。上からPa1000、Pa5X-61、Pa1X pro。

──ファンの方へメッセージをいただけますか?

宇崎:今僕、色々なことを手助けしてもらってる機材(Pa5X)の話をしてますが、「真似しないでね」って(笑)。 僕は怠惰な人間なんで、プログラムされたスタイルを聴いて、そこから触発された音やメロディー、さらには歌詞とか、そういったものを生み出すことにPa5Xを頼ってる部分もあるって、それは僕にはぴったりのやり方なんです。だけど、もうちょっとシンセをいじれる人は、もっとPa5Xの機能を全部把握して活用したらもっと楽ちんかもしれない。

ラララと言って録音すると、勝手にアレンジが付いてしまうソフトがあると聞いておりますけど、それだとそれを生音で演奏するプレイヤー達は非常に困ることもあるんです。一緒に今やってるミュージシャン達が、ラララで作った歌をレコーディングする時に、例えばサックスの場合、テナーだったらこの音域は出なくてアルトじゃないと吹けないっていう音も、こういうソフトだとテナーでやるようにもう譜面化されてしまうじゃないですか。そこまで機械に頼りきらないで、もうちょっと勉強もした方がいいかなと。

俺は全然機械に頼ってるんで、勉強しないでここまで来てる。もうこれ以上勉強はしたくないなと思ってるんですけど(笑)。 だからシンセに頼るというのはすごく有効な手立てになるんだけど、一方でそれに頼りきらないで、 やっぱり自分の感覚を一回きれいに洗い流してから、Pa5Xでどう活かすかというような使い方をした方がいいかなと思います。

──ありがとうございました。

宇崎:今僕、色々なことを手助けしてもらってる機材(Pa5X)の話をしてますが、「真似しないでね」って(笑)。 僕は怠惰な人間なんで、プログラムされたスタイルを聴いて、そこから触発された音やメロディー、さらには歌詞とか、そういったものを生み出すことにPa5Xを頼ってる部分もあるって、それは僕にはぴったりのやり方なんです。だけど、もうちょっとシンセをいじれる人は、もっとPa5Xの機能を全部把握して活用したらもっと楽ちんかもしれない。

ラララと言って録音すると、勝手にアレンジが付いてしまうソフトがあると聞いておりますけど、それだとそれを生音で演奏するプレイヤー達は非常に困ることもあるんです。一緒に今やってるミュージシャン達が、ラララで作った歌をレコーディングする時に、例えばサックスの場合、テナーだったらこの音域は出なくてアルトじゃないと吹けないっていう音も、こういうソフトだとテナーでやるようにもう譜面化されてしまうじゃないですか。そこまで機械に頼りきらないで、もうちょっと勉強もした方がいいかなと。

俺は全然機械に頼ってるんで、勉強しないでここまで来てる。もうこれ以上勉強はしたくないなと思ってるんですけど(笑)。 だからシンセに頼るというのはすごく有効な手立てになるんだけど、一方でそれに頼りきらないで、 やっぱり自分の感覚を一回きれいに洗い流してから、Pa5Xでどう活かすかというような使い方をした方がいいかなと思います。

──ありがとうございました。

宇崎竜童

音楽家。東京都出身。1973年にダウン・タウン・ブギウギ・バンドを結成しデビュー。「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」「スモーキン’ブギ」など数々のヒット曲を生み出す。作曲家として、多数のアーティストへ楽曲を提供。阿木燿子とのコンビで、山口百恵へ「横須賀ストーリー」「プレイバックpart2」など多くの楽曲を提供、山口百恵の黄金時代を築いた。1976年内藤やす子の「想い出ぼろぼろ」で日本レコード大賞作曲賞受賞。阿木と共に力を注いでいる『Ay曽根崎心中』では音楽監督を務める。ライブ活動、俳優等で幅広く活動中。2019年阿木燿子と共に岩谷時子賞特別賞受賞。